精子生于 1995 年,英文 ID jysperm.

入手 Tenda Nova MW6(Mesh 路由器)

我之前在用的路由器是 Synology 的 RT1900ac,当时非常粉 Synology,于是也想试试他们家的路由器。但现在看来这绝对不是一个正确的选择 —— 我既然已经有了 Synology 的 NAS,他们家的路由器上的很多功能对我来说就显得重复了。

Mesh Wi-Fi

RT1900ac 的信号覆盖也并不理想 —— 我仔细想了一下,信号强度不仅仅在于路由器的发射强度,因为接入设备(例如手机)也是要将信号回传给路由器的,有可能回传才是瓶颈。因此,更好的做法是提高路由器(AP)的密度,缩短和接入设备之间的距离。

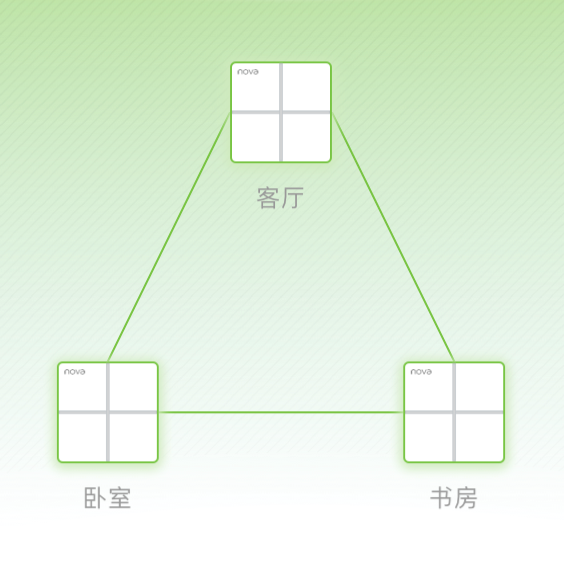

于是,我发现了 Mesh Wi-Fi 这项技术,也称作「分布式路由器」、「网状网络」、「多跳网络」,对应 IEEE 的 802.11s 标准。简单来说就是一个网络由多个节点(例如 3 个路由器)构成,任意两个节点之间都通过无线(Wi-Fi)或有线(所谓「有线回程」功能)连接。这些节点提供相同的 SSID,设备会接入最近的节点,网络流量可能会经过多个节点之间的传递,最后到达外网网关(接宽带猫的节点)。与桥接网络相比,在多个节点之间可以无缝漫游(IEEE 802.11v/r)。

这样的技术解决了前面提到的问题,即提高路由器的密度、提高信号覆盖、缩短接入设备和路由器之间的距离。一开始我是想买 UBNT 的 AmpliFi,可实在太贵了。于是我最后买了 Tenda Nova MW6(3 个节点),大概是 Amplifi 三分之一的价格,算是 Mesh Wi-Fi 解决方案里价格较低的了,其实 Tenda 还有更便宜的 Mesh Wi-Fi,不过是百兆的。

信号覆盖

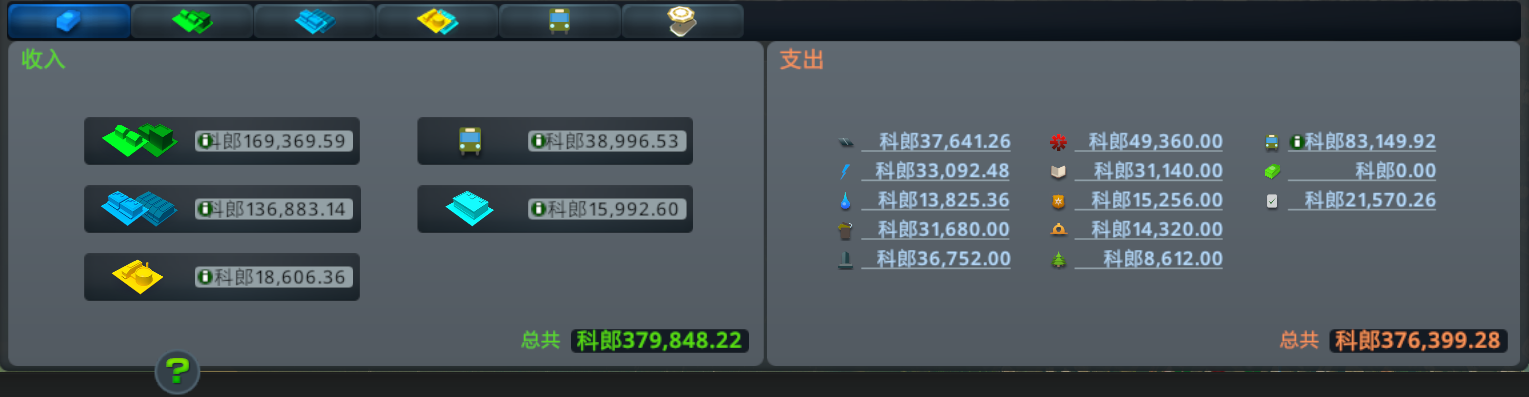

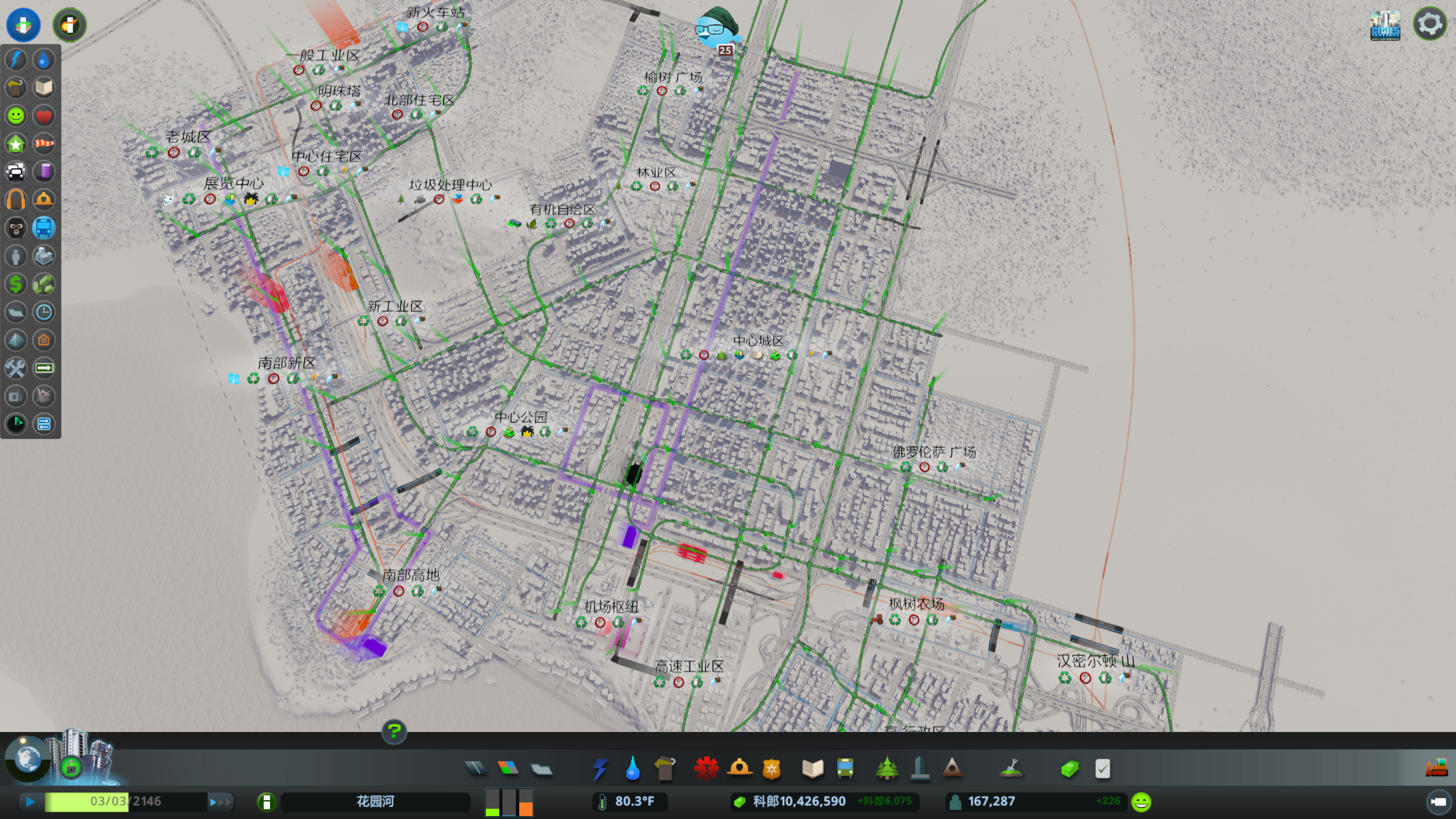

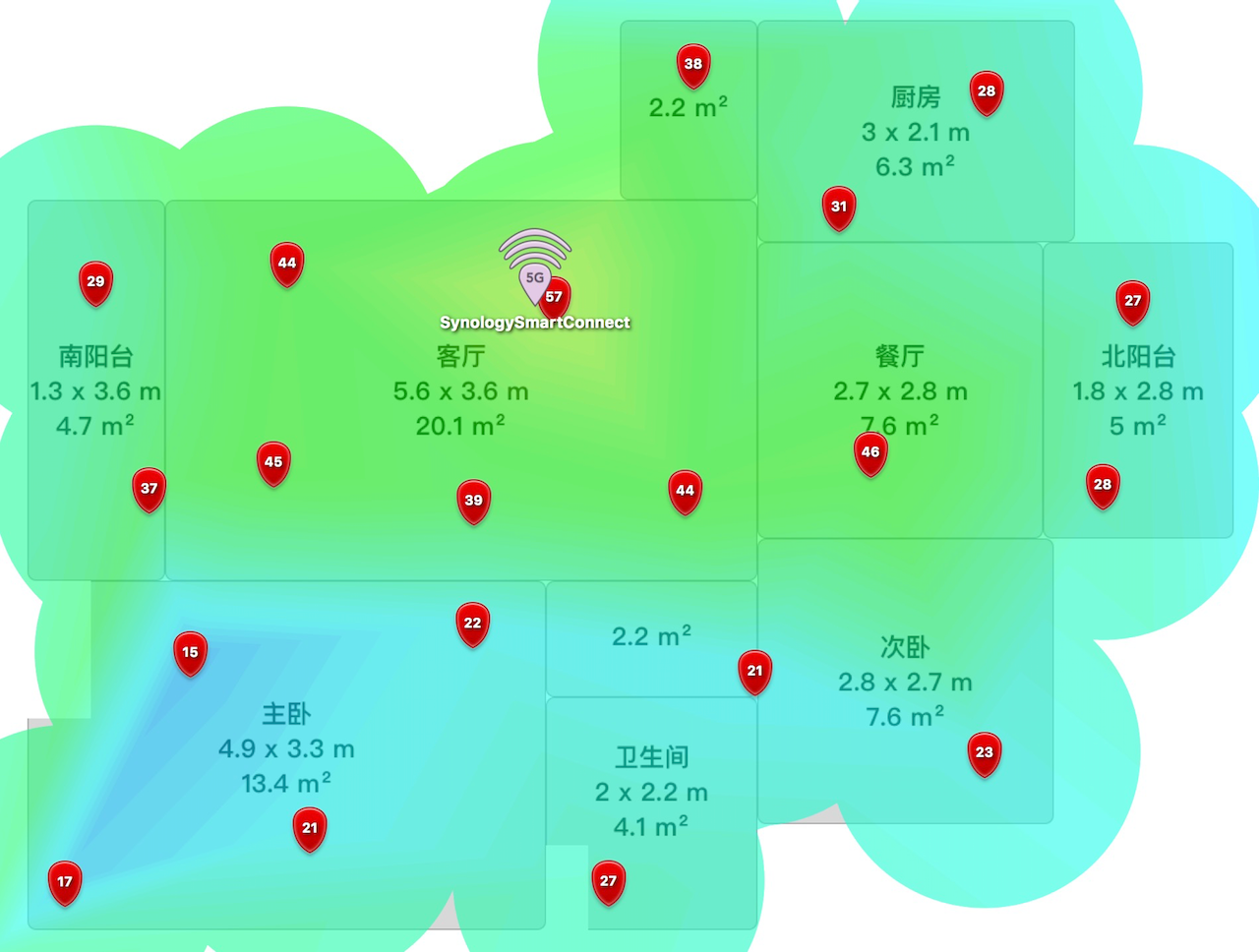

为了量化信号覆盖的改善效果,我在切换路由器前先测量了 RT1900ac 的信号覆盖情况(5G 信号):

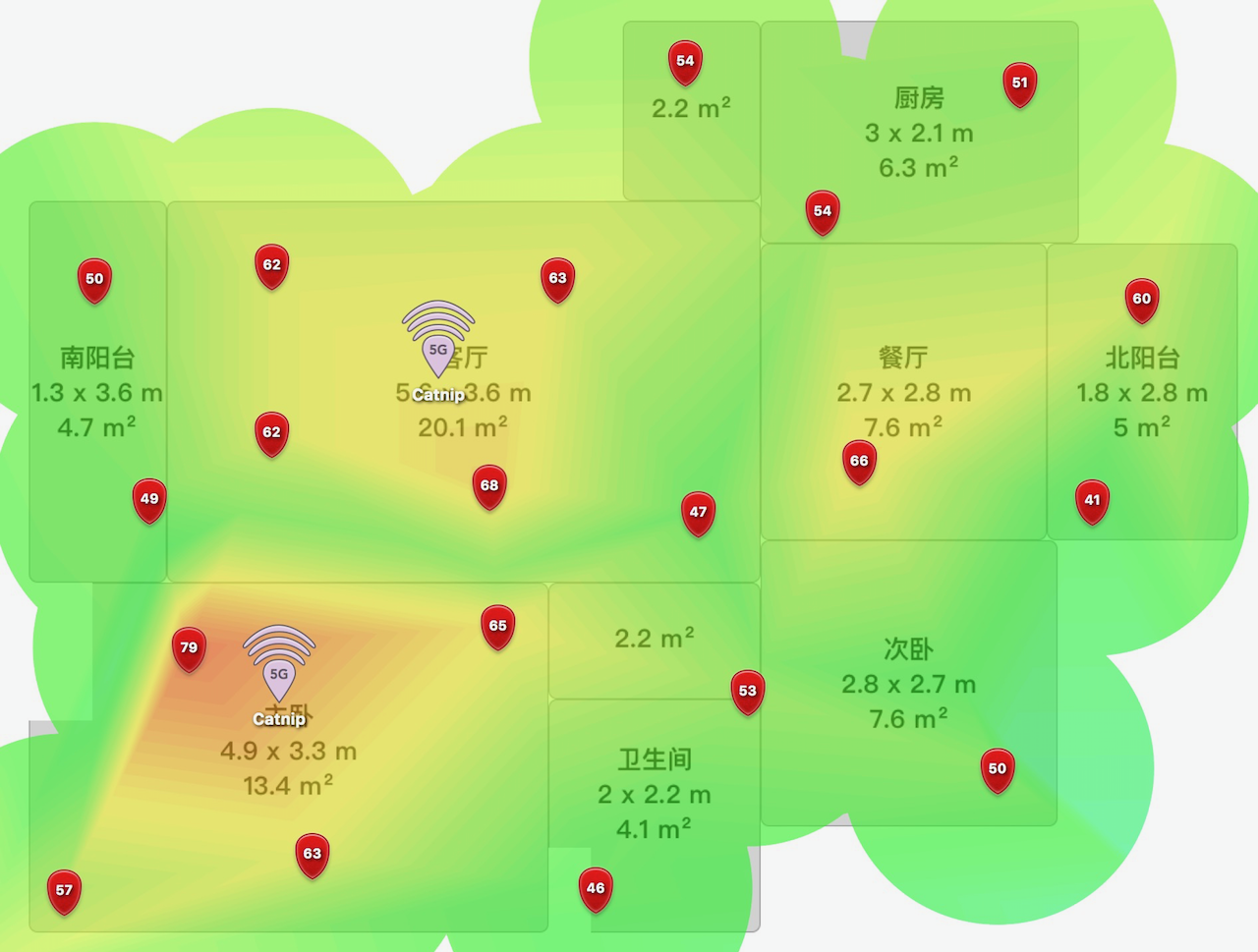

图中的数字是信噪比,越高表示信号越好。可以看到之前的 RT1900ac 因为放在客厅,在卧室中的信号是非常差的。接下来再看一下 Nova MW6 的信号覆盖情况(5G 信号):

我实际上是部署了 3 个节点的,但似乎 NetSpot 只识别出了其中 2 个节点。可以看到因为卧室也有一个节点,所以卧室的信噪比从之前最低的 15% 提高了现在的最低 57%。

带宽测试

外网表现上,是可以跑满运营商宽带 85Mbps 的下行和 3Mbps 的上行的:

内网表现上,我分别测试了很多情况,需要注意的是受到我手里设备类型的限制,这些测试并没有充分地控制变量:

- 设备 有线连接 到不同的节点,节点之间无线连接:300Mbps

- 设备 无线连接(5G)到 不同 的节点,节点之间无线连接:200Mbps

- 设备 无线连接(5G)到 相同 的节点,节点之间无线连接:200Mbps

关于运营商

从四月末从北京搬到昆山以来,在昆山办理的联通宽带的质量非常差,下行跑不到标称的 100Mbps 不说,上行在绝大部分时间只有 2Mbps,而且一旦跑满 2Mbps 就会「断网」一段时间。

之前的 RT1900ac 在这种异常的「断网」之后不会自动重连,每次都需要登录路由器管理界面手动重播 PPPoE,这也是这次换路由器的原因之一,新的路由器在这种情况下会自动恢复,但断网的现象依旧存在。

如果要是我之前一个人的话,估计会嫌麻烦凑合用下去,但在蛋黄的反复报修、投诉下 —— 问题依然没有解决,只不过了解了更多的内情。联通的宽带安装人员表示我们小区靠南的几栋楼容量不足,本不应该允许办理 100Mbps 的宽带,如今必须扩容才能彻底解决这个容量问题,并表示会帮助我向上级反映。

使用体验

Tenda Nova MW6 被设计成只能通过手机应用来进行配置,而且配置界面非常简单,不能设置频段、不能单独开关 2.4G 网络、不能看到路由器的负载情况(CPU)。不过这也意味着没有乱七八糟的广告植入和强迫用户使用的功能,至少目前是这样

设置界面中有一个「智能 QoS」的功能,按我的理解,这这里设置宽带的上下行带宽之后,路由器应该在带宽快要被用满时限制占用带宽(对于我来说主要是上行)过多的设备。但实际表现上并不理想,依然经常出现上行带宽被占满,导致下行也无速度的情况,不过我并不确定这是路由器 QoS 不起作用,还是运营商在带宽快要被用满时的特殊行为。

而且在固件升级的过程中遇到了一些问题,一开始我在只启动了一个节点的情况下进行了固件升级。之后连上其他 2 个节点后,就无法对剩余两个节点进行固件升级了,最后我不得不重置了所有的节点,然后单独对剩余的两个节点进行升级。

关于无缝漫游,在实际使用中确实 Wi-Fi 信号总是满格,不会出现桥接网络时在两个路由器中间时信号较差的情况。我在整个屋子移动的过程中一直开着 ping 发现在切换节点时会出现一秒钟的延迟较高(从 50ms 增加到 200ms)的现象,但因为缺乏使用场景,我并不是很清楚对于更上层的应用(例如游戏),节点会有什么影响,反正如果只是刷刷网页、看看视频,这个效果应该足够了。

理论上既然是分布式 Wi-Fi,单个节点失效不应该影响其他节点(官方的介绍上也是这么说的),但我实测发现接入外网网关的节点实际上是「主节点」,一旦主节点关机,整个网络都会失效(无法搜索到 SSID),无法进行内网通讯。